Notes:

この日のダイビングでは引率インストラクターの岡村さん (仮名) から課題が出た。

これ、OW I のマニュアルに載ってるけど、講習ではやってないでしょ?ってことで、すでにぼくと児島さん (仮名) は OW I ダイバーとして認定されていたけれど、追加の課題が出た。今も昔も OW I のコース基準には実技として指定はされておらず、学科で話すだけになっていたけれど、実際にダイバーがダイビングをするうえでとても大事なこと。

それほど難しい課題ではなくて、現地サービスで潜るダイビング・ポイントの情報を聞いて、それを元にダイビングを組み立てるという、ただそれだけのことだった。ダイブテーブルで最大深度と潜水時間をあらかじめ計画するというのは、OW I をすでに持っているダイバーとしてはあまりに当たり前だけど、実際に潜るポイントがどんなところか調べないというのもダイバーとしてはありえないので、やっておきましょうということだった。

ぼくと児島さんはシートピア串本のスタッフに、住崎ってどんなとこですか?とかそもそもどう行けばいいんですか?とか車を止めるところがありますか?とか必要と思えることば全部質問しまくった。シートピアのスタッフはこういうことについては、面倒がらずにきちんと教えてくれた。生物とかにぜんぜん詳しくないし、お客さんをどう楽しませればいいのか全然わかってないのが NAUI インストラクターたちだったのだけれど、安全に潜れるようにするために必要なことだけは、どんなに忙しくても面倒がらずに全部教えてくれた。

なので今でもいろいろ文句を言ったりもするし、垢抜けない人がやたらと多かったけど NAUI インストラクターのそういうところが正直嫌いじゃなかった。だからぼくもずっと NAUI でカードを取り続けたわけだし。

以下ぼくと児島さんがこのときにシートピア串本で仕入れた情報を元に書いていく。

この日のダイビング・ポイントは住崎。現在と違って住崎はビーチで潜るポイントだった。当然場所も異なる。いま串本を潜るダイバーが住崎と呼んでいるダイビング・ポイントは、当時は住崎沖と呼ばれていた。

ちょっと地理的な話をしておく。潮岬の住崎周辺は下の地図のような場所になる。クリックすると別タブに拡大表示されるようにしている。

赤丸で囲んだ辺りが、昔のダイバーが潜っていたピーチ・エントリー・ポイントの住崎になる。現在では、ここはもうダイバーは入ることはできないのだけれど、串本で潜ろうとするダイバーが口にする住崎というと、このビーチ・エントリー・ポイントを指していた。

それで実際の地理上の住崎だけれど、地図にあるように潮岬の西の端からちょろっと出っ張っている岬状の地形の場所が、本当の住崎となる。また住崎より少し串本市街地側にもどったところにある潮岬からの喉仏のようなでっぱりがアンドノ鼻になる。

そして住崎とアンドノ鼻の中間にあるのが、ビーチ・エントリー・ポイントとしての住崎になる。

なので現在ボートでみんなが潜っている住崎、アンドノ鼻は地勢的には住崎ではないし、アンドノ鼻でもない。でもそれだと誰もが困るので、それぞれ住崎、アンドノ鼻とダイビング・ポイント名として流用されている。

赤丸で囲ったダイビングポイントとしての住崎のすぐそばの道路に地図を拡大してみると橋があることがわかる。この橋が現在住崎、グラスワールド、アンドノ鼻などで潜るときにボートから見える、あの赤い橋になる。

この赤い橋の南西側だったか北東側だったかもう記憶にないけれど、車を置くことができるところがあって、そこで機材をセッティングして、それを背負ってエッチラホッチラ踏み跡のような、登山道のような小道を降りていくと、エントリー・ポイントに着く。

地図を拡大してみるとわかるけれど、道路の辺りの標高が 50m ほどある。あべのハルカスだと 10 階分相当だそうだ。その標高を 1 本潜るたびに老若男女問わず往復する。いや老はさすがにいらっしゃらなかった気がする。でも華奢そうな女の子も全機材を抱えて往復していた。サイパンのグロットを潜ったことがあるという人は、グロットより住崎の方がきつい、と言っていた。サイパンは行ったことがないので、本当かどうかはしらない。

赤い橋の近くのちょっとした広場で機材のセッティングを済ませ、全機材を背負って、バディ・チェックを終わらせると、ぼくと児島さん、岡村さんはエッチラホッチラ標高 50m からの下山を開始した。

下山するとそこはゴロタのビーチになっている。

シートピア串本で以下のように説明を受けていた。

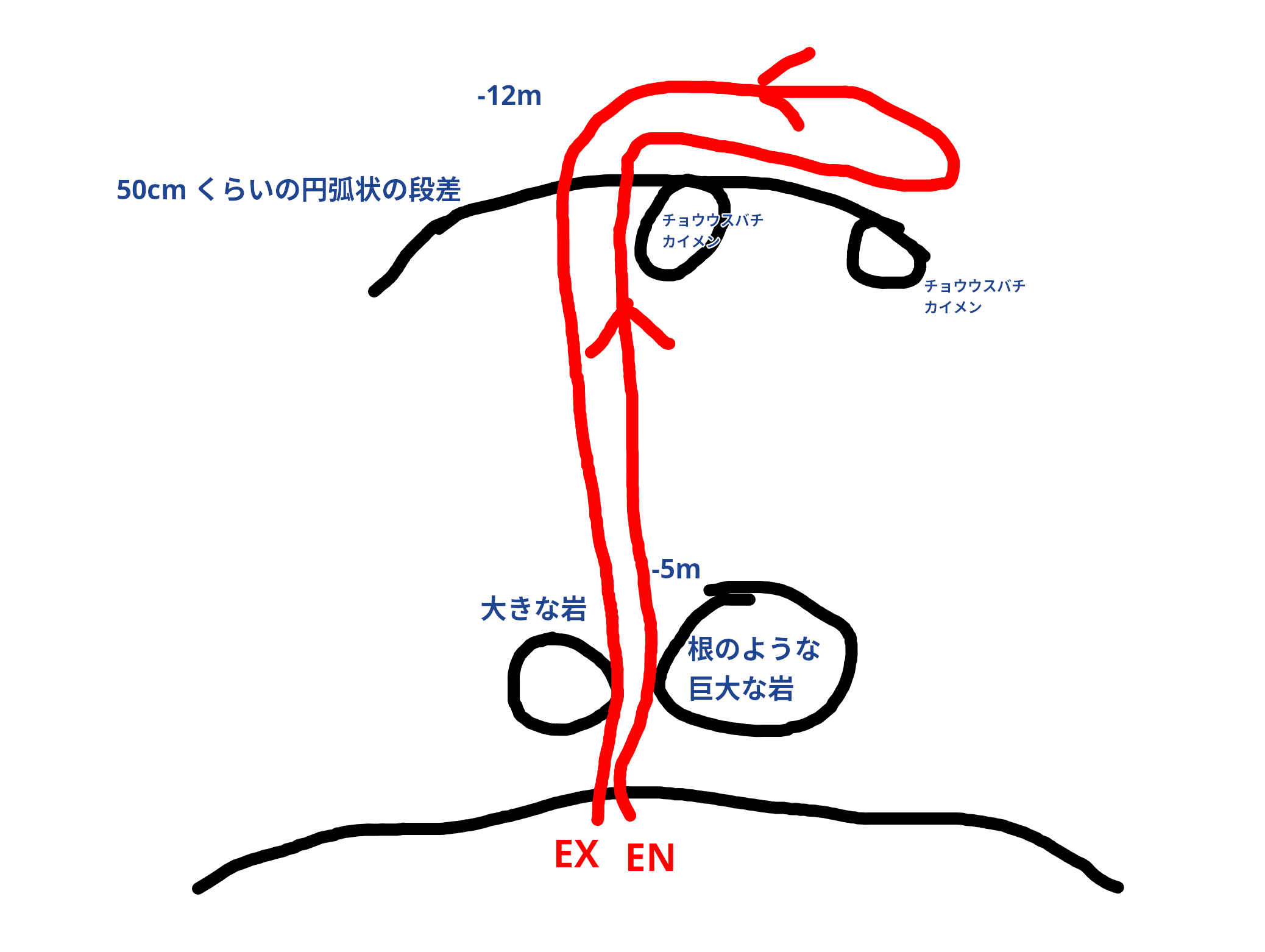

ビーチから沖に向かってコンパスを合わせエントリーする。

エントリーして沖に向かってすぐのところに、大きな根のような岩が門のように 2 つ並んでいる。この 2 つの岩がエントリー、エグジットポイントの目印になる。

岩の沖側の方でこの日のこれからの時間だと潮汐の関係で -5m くらい。

エグジットのときもこの岩の門を目指すとよい。

そのまま、まっすぐ進むと、ビーチと水平に段差 50cm くらいの棚上になっているところにたどり着く。

そこに大きめのチョウスバチカイメンがあるので、ナビゲーションの目印になる。帰りはここからビーチに戻ればいい。

そこから棚の縁に沿って右に進むと、少し小さめのチョウスバチカイメンがある。そこで引き返すとエア残もいい感じじゃないかな。

あとは最初のチョウスバチカイメンのところでコンパスを合わせて、ビーチに戻ればいい。

岩の門がみつからなかったら、コースを外れてるので浮上してコースを確認するか、そのまま水面移動で戻ればいい。浅いし!!

そんな説明を聞いていたので、その通りに潜る。

透視度は 15m はあったと思う。さほどナビゲーションに困った記憶がない。まっすぐ進んで、棚に当たったら右に折れて、チョウスバチカイメンまで移動して、引き返して、右に折れたときのチョウスバチカイメンから、ビーチにまっすぐ戻るだけだったので、ナビゲーションとしては OW I でも楽勝だった。

それにインストラクターの岡村さんもいるし。

ぼくと児島さんは、お互いの残圧をチェックしたり、OKかどうか時折確認しながら、おおよそ教えてもらったコースを辿って、ファンダイビングを楽しんだ。

そしてエグジット後は、フィンを脱いで、マスクを外して、それらを抱えたまま、標高差 50m の登山を開始した。そして上の車まで戻って機材をオフティングして今回のツアーの全日程を終了した。

これが OW I を終了した直後のダイバーの姿だった。インストラクターの管理下ではあったけれども、普通にバディ・ダイビングを誰もがしていた。どの OW I 取り立ての人でも同じことをやっていた。これがスタンダードだった。

それとはまったく異なるそれまで誰もが思いもしないスタンダードを持つダイバーが大挙して津波のように現れるのは、このわずか 5 年後だった。そこからインストラクター、ダイブマスター、アシスタント・インストラクターと呼ばれる人たちが過酷な状況に置かれるようになる。そのような時代がもうすぐやってこようとしていた。